1.前言

黏结剂在锂离子电池生产中常与导电剂、增稠剂等一起被称为“辅料”,却是一种不可或缺的关键物料,其主要功能是将活性物质和导电剂黏附在集流体上,保障电极中粉体物料颗粒之间以及粉体物料与集流体的电接触。黏结剂在电极中质量占比低,不参与电化学反应,主要功能是将活性物质和导电剂黏附在集流体上,使电极保持完整。黏结剂影响固体电解质界面(SEI)的形成、电极内部和电极-电解质界面之间的电荷转移、电极的润湿行为以及电池的循环性能和成本。因此,理想的黏结剂能以尽可能少的使用量保障电极结构的稳定性。

2.粘结剂的基本功能

2.1 工作机制

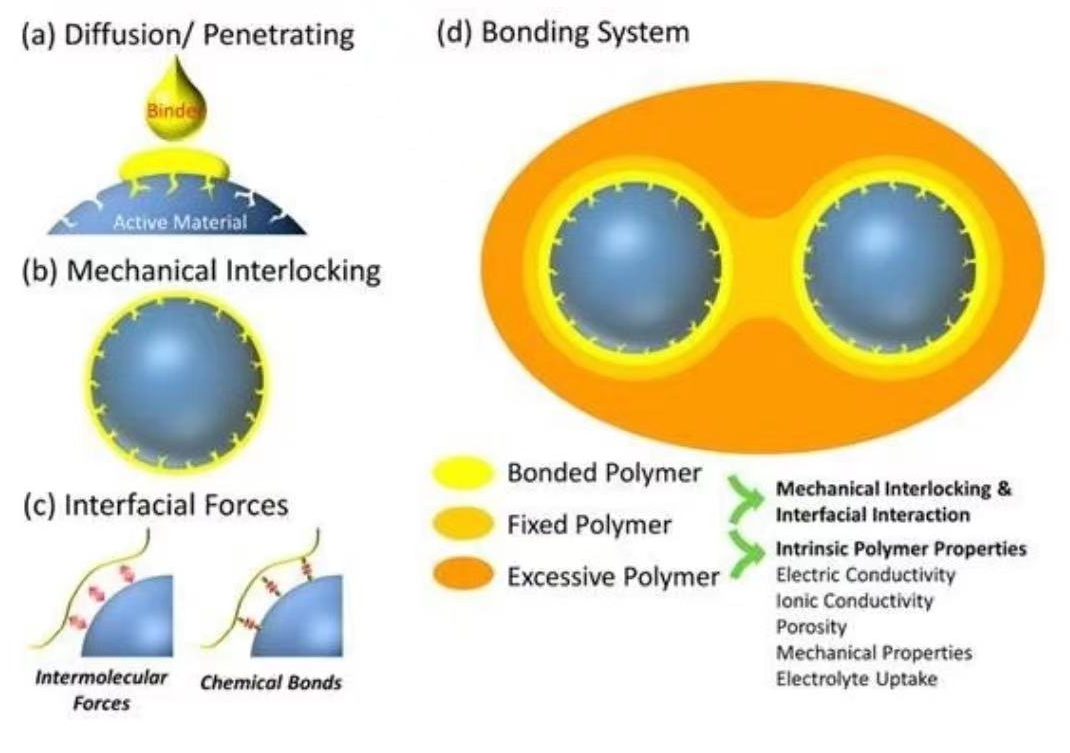

黏结剂黏结力的本质是物质分子间的作用力(范德华力、表面张力等)、化学键力(氢键、共价键、配位键等化学键)以及界面静电引力。图1为黏结剂黏结的3种理论,如图1所示:

(1) 扩散作用理论:聚合物黏结剂渗透到电极材料表面,通过分子的布朗运动扩散到活性材料内部复杂的空隙中。这种扩散作用是在电极材料表面和黏结剂界面交织进行的,从而获得牢固的黏结效果。

(2) 静电作用理论:当黏结剂和被黏物体系是一种电子的接受体/供给体组合时,在两者界面区可形成双电层,从而产生静电引力。

(3) 吸附作用理论:黏结剂经过扩散到电极表面后,黏结剂与被黏物两种分子间产生吸附力,非反应性黏结剂主要依靠分子间相互作用(范德华力),而反应性黏结剂主要依靠氢键、共价键、配位键等形成界面力。

图1.粘结机理示意图

2.2 失效机制

黏结剂结构破坏或者失效会导致离子、电子的路径破坏和活性物质的损失,从而导致容量衰减和安全隐患。破坏机制通常可以归结为3个原因:

(1)接触界面破坏:黏结剂黏结力不足,黏结剂不能与被黏物有效结合,从而导致电极脱落。

(2)黏结剂破裂:黏结剂在电池循环过程中会受到应变和应力变化的影响,当应力超过屈服强度时,聚合物的变形属于塑性变形,去除应力后,应变不能完全恢复,当应力超过极限强度时,聚合物断裂,黏结剂失效。

(3)黏附物断裂:黏结剂的黏结力以及机械强度满足要求,但是在电池循环过程中,电极材料裂解脱落等也会导致电池容量下降。

近年来,研究人员在探究黏结剂工作机制及其失效机制方面取得了很大的进展,但是黏结剂的构效关系十分复杂,构建有效的黏结剂结构和性能之间的对应关系依然存在挑战。另外,由于黏结剂在电极中占比较少,表征困难,其在实际应用中的失效机理依然不清晰,需要采用更精细的表征技术(如原位表征等)以及理论模拟计算等进一步探究黏结剂失效机制。

2.3 性能要求

一般而言,理想的黏结剂应具有6个特性:

(1) 稳定的热性能,以在较宽的工作温度范围保持较强的结合力;

(2) 良好的机械性能,包括拉伸强度、弹性、柔韧性、硬度和粘接强度,以承受某些特殊体系如硅(Si)负极电池中巨大的体积或应变变化;

(3) 良好的电导率和离子导电性,以确保优异的电化学性能;

(4) 在溶剂中具有优异的分散性能,以覆盖和连接电极各组分,防止浆料不均匀聚集;

(5) 优异的化学和电化学稳定性,以满足不同化学溶剂和不同电压窗口的应用需求;

(6) 成本低,环境友好,以便于量产。

3

3.粘结剂的评价方法

3.1 物理测试方法

(1)黏结强度测试:极片的剥离强度测试可以直接用来量化活性材料与集流体之间的黏附强度。该测试为对极片进行90°或180°剥离,以剥离强度衡量黏结剂的黏结性能。基于黏结剂作用机理,材料的表面和形貌决定其界面黏附性,因此,可通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)进一步观察剥离前材料表面形貌以及剥离后极片表面拉丝情况来判断黏结强度。黏结剂的黏结强度与其化学结构和官能团密切相关,可借助X 射线光电子能谱(XPS)、傅里叶红外光谱(FTIR)和拉曼光谱(Raman)等光谱学技术进行研究。

(2)机械强度测试:可通过拉伸、剪切、疲劳试验测试,研究不同应变下黏结剂膜的应力来评估黏结剂本身的机械强度,分析黏结剂失效的原因。

(3)划痕测试:划痕测试是一种重要的机械测试方法,在电极表面进行划痕测试,揭示电极的机械响应,并评估滑动表面的黏附强度,量化基于不同黏结剂制备的负极的力学性能,其图像为采用扫描探针显微镜(SPM)获得电极的原位三维图像。摩擦系数可以反映电极的复合性质和聚合物黏结剂的力学性能。另外纳米压痕测试还可以表征黏结剂的硬度。

(4)分散性:浆料分散性的好坏,影响后续锂离子电池的生产质量以及电池性能。可以通过测试浆料的流变性,验证黏结剂对电极浆料分散的影响规律。

(5)玻璃化转变温度(Tg):当温度低于Tg时,聚合物链逐渐被冻结并开始结晶,导致黏弹性和界面亲和力丧失,黏结剂失去对电极各组分的黏合能力,因此,黏结剂应具有较低的Tg值。

(6)热稳定性测试:热安全是电池市场化的关键。聚合物黏结剂的几乎所有性质都与热力学密切相关。在不同的温度下,热稳定性、扩散率和膨胀率等因素对电极的电化学性能和稳定性有重要影响。可以用热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC)检测黏结剂的热稳定性。

3.2 干燥后黏结剂分布

通常,锂离子电池的负极由碳、黏结剂和添加剂的均匀水分散体干燥获得。电极干燥是一个复杂的自上而下的过程,包括黏结剂的扩散和由溶剂蒸发速率控制的颗粒沉降。

但因其为有机物的性质,不合理的烘干参数设置(过快的烘干升温速率等)成为引起粘结剂上浮的主要原因之一,导致黏结剂在厚度方向上的分布不均匀。从电化学性能角度分析,由于Binder分布不均匀,可能会堵塞离子、电子的传输通道,或形成的导电桥不连续,进而增大电极电阻,损害电池性能。但粘结剂分布这一参数难以直接测量,因此研究人员可以针对其物化性质选用TG、XRD等手段对粘结剂分布进行表征。

4

4.测试方法

4.1 设备

采用川源科技自研的高精度机械采样设备(UP系列)对负极片进行剥离。设备外观如图2所示。随后对剥离样品进行TG分析,对比各层样品的热失重情况便可判断Binder上浮的程度,从而指导企业调整其烘干参数设置、粘结剂配方及其他相关参数。

图2.极片binder上浮分布测试仪(UP系列)

4.2 实验过程

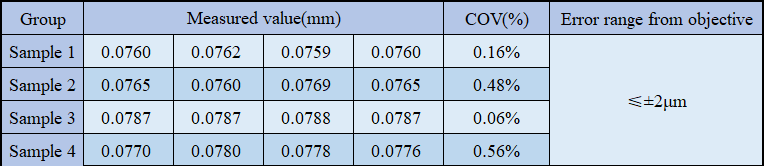

采用高精度机械采样设备(UP系列)对负极片进行剥离,共进行四次测试,每次连续剥离3层,每层剥离20μm,剥离后随机取4个点进行测厚,计算组内COV以及距离目标厚度的误差,具体情况见表1。

表1.测厚值及距离目标偏差情况

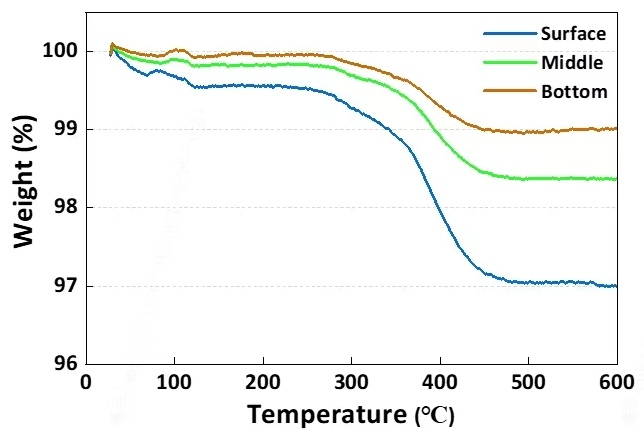

随后,抽取一组样品并进行TG分析,对比各层样品的热失重情况便可判断Binder上浮的程度。图2为表、中、底三次剥离后所得粉体热重分析数据。由数据可知,表、中、底层wtBinder分别为2.976%、1.651%、1.032%。

图3.表、中、底三层采集粉体的热重分析曲线

5.总结

本文采用川源科技的UP系列机械剥离系统,用相同参数对厚度均匀的极片进行剥离,随后采用TG设备对剥离粉末进行测试,测厚及TG测试结果显示:UP系列机械剥离设备具备高精度特性且能够应用至此领域。基于Binder上浮却不止于Binder上浮,基于高精度采样平台的帮助,分层制样成为了直观分析极片物质分布的有效手段。UP系列也可以与除热重分析外的其他仪器联用,例如TEM、SEM、XPS、核磁共振等,进而满足对于极片物质分布情况的相关研究需求。

参考文献

[1]张军战,韩晴,陈红侠,等.碳材料改性SiOC负极在锂离子电池中的研究进展[J/OL].硅酸盐学报,1-11[2024-08-28].https://doi.org/10.14062/j.issn.0454-5648.20240275.

[2]Putra P S Y T ,Salsabila N ,Sudaryanto.Structure and properties analysis of yttrium doped high-voltage LiNi0.5Mn1.5O4 cathode materials for Li-ion batteries[J].Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology,2024,15(3):035007-035007.

[3]Reiter A ,Strahl A ,Frosch H K , et al. Effect of pelvic binder application on acute bleeding in patients with instable pelvic ring fractures [J]. Injury, 2024, 55 (11): 111813-111813.

[4]Li C C ,Liu L H ,Wu P J , et al.Cathode materials for thermal batteries: Properties, recent advances, and approaches to modification[J].Journal of Power Sources,2024,620235258-235258.

[5]Yadav S ,Ahmad A ,Gulati C , et al.Zn-Al@LDH infused hydrochar as cathode catalyst for upgrading tetracycline degradation and hospital wastewater treatment: A synergy of Fenton-like and bio-electrochemical systems[J].Journal of Environmental Chemical Engineering,2024,12(5):113874-113874.

关注我们,带您了解电池检测行业动态

商务咨询,欢迎拨打服务热线

0512-65165337